フィーラーとは?“使って良い下地/ダメな下地”早見表+密着不良の実例

外壁塗装で「フィーラー」という言葉を聞いたことはあっても「シーラーやプライマーと何が違うの?」と迷う方は多いでしょう。

実は、フィーラーはすべての下地に使える万能材料ではありません。使う場所を間違えると、数年で塗膜がはがれる原因になる重要な工程です。

フィーラーを使いこなすには、正しい定義と役割とともに「使って良い下地/ダメな下地」への理解が求められます。そのためには、国土交通省やJISの基準に基づいた的確な施工が必要です。同時に、現場で起きた密着不良の実例や防止策の把握も必要です。

そこで今回のお役立ちコラムではフィーラーについてくわしくお話しします。診断のコツや見極め方も整理したので、施工前の確認精度を高めたい方にも実用的な内容です。

フィーラーの役割とは

フィーラーはひびや細かい凹凸を埋めたり、上塗り塗料ムラにしないためです。勘違いされやすいですが、フィーラーは下地を強くする材料ではありません。「壁自体の強度を高める」「塗料の接着力を上げる」ことはできないのです。その役割は「シーラー」や「プライマー」が担っています。

フィーラーは「表面を整える化粧下地」で、シーラーやプライマーは「土台を固める接着剤」と言えるのです。

フィーラーの主な働き

フィーラーは、外壁の細かな凹凸やヘアクラックをなめらかにし、上塗りが均一に乗るよう、整える役割です。サイディング・モルタルいずれの下地でも「吸い込みを均一化」「表面平滑化」「ひび割れ補修」を行います。

既存の塗膜が荒れた現場だと、上塗りの仕上がりを左右する大切な工程です。ただし、フィーラーは「整える」で「固める機能はない」という点に、留意が必要です。劣化面では、先にシーラーでの処理をします。

シーラー・プライマーとの違い

素地と塗料を密着させる「接着剤」のような役割を持ちます。一方のフィーラーは、表面の段差や細かい穴を埋める「仕上げの土台」です。

粉を吹いたチョーキング面にフィーラーを直接塗ると、密着しません。施工直後は問題がなくても、早期はがれが起きます。

一方、シーラーで下地を固め、フィーラーを重ねると均一な仕上がりが得られるのです。正確な順序を意識することが、塗膜の寿命を左右します。

使って良い下地/ダメな下地「早見表」

以下の表は、実際の現場で「フィーラーを使っていいかどうか」を判断する目安です。壁の状態次第で使い方を間違えると、密着不良(はがれ)や膨れが起こります。

| 下地の状態 | フィーラーを使う前の処理 | フィーラー使用 | 注意点 |

| 軽い白っぽさ(粉が少し) | 洗浄→浸透シーラー | 「厚さ」の判断は、塗料メーカー仕様・材質特性によって変動。要確認 | 粉を完全に落とす |

| 強い白っぽさ(粉が多い) | 洗浄→強化シーラー | 粉の上に塗るとはがれる | |

| 弾性塗膜(ゴムっぽい旧塗装) | 可とう性のある下塗り | 弾力性を合わせる | |

| 湿った壁(雨上がり) | しっかり乾燥 | 膨れの原因になる | |

| 劣化の激しい旧膜 | 古い膜を除去 | 部分補修+薄塗りで調整 |

参照:国総研資料第1182号「セメント系外壁の塗り仕上げの長寿命化改修設計に資する劣化調査のポイント」

参照:国土交通省「公共建築改修工事標準仕様書(塗装工事編)」

現場でできる簡単なチェック方法

ここでは現場でも簡単にできるチェック方法についてお話しします。

白亜化(はくあか)チェック

壁を指でこすって白い粉がつくと「白亜化」です。粉が多ければ多いほど、塗料が密着しにくい状態です。粉が強いときは、まず高圧洗浄とブラシでしっかり落とします。

粉を残したまま塗ると、見た目はきれいでも数か月後にはがれかねません。また、サイディング壁ではとくに粉が目地や小口にたまりやすいため密着不良の起点になります。白亜化は塗装前の最重要ポイントですから、粉を消すことが、下塗りの第一歩と覚えておくのがポイントです。

含水率チェック

壁が湿っている状態で塗ると、塗膜の中に水蒸気がたまり、膨れやはがれを起こします。専用の含水計を使って「10%以下」が目安です。

測定時には、日陰面・北面・雨だまり部分など乾きにくい場所を中心に確認します。とくに梅雨時期や雨上がりは、外見が乾いて見えても内部に水分が残っていることもあるのです。1日置くだけで結果が大きく変わるため、天候と乾燥時間の管理は、見た目よりデータを重要視します。

旧塗膜の状態確認

表面がゴムのように弾力がある場合、旧塗膜が弾性タイプです。その上に硬い下塗りを塗ると、下地の動きに追従できずにひび割れが再発します。

旧塗膜が複層仕上げや厚膜仕上げだった場合、下塗り材を変えるだけで密着性が改善することもあるのです。見た目で判断しにくい場合、小面積でテスト施工を行って密着やひびの再現性を確認します。この「事前確認」を省けば、完成後のトラブル対応コストが何倍にも膨らむ結果になりかねません。

密着不良の実例

ここからは実際の密着不良について画像とともにお話しします。

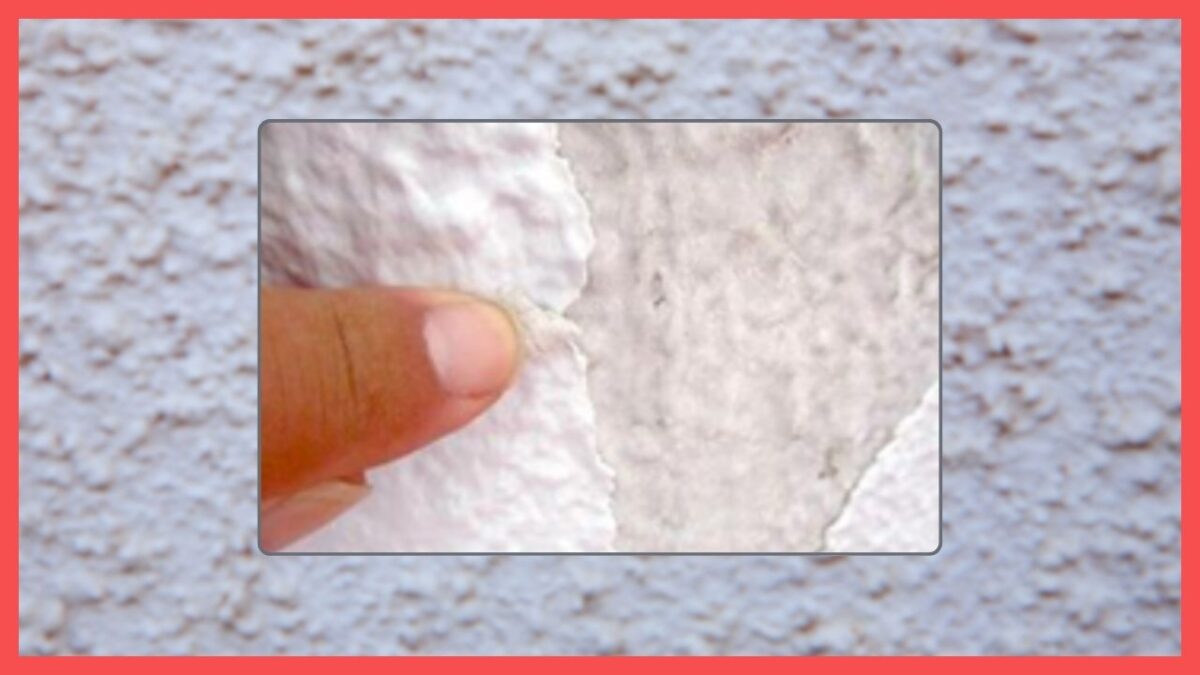

白亜化による早期劣化

白亜化(チョーキング)が進行した外壁に粉が残ったままフィーラーを厚く塗ると、粉が滑り層となり塗膜が密着しません.

施工直後は問題がなくても、温度変化や湿気の影響で層間に応力が加わり、手で触るだけではがれるような「層間剥離」が起こります。

対策として、まず高圧洗浄やブラッシングで粉を完全に除去し、浸透型シーラーで下地を固めてから、必要最小厚でフィーラーを塗布することが重要です。

弾性塗膜の上に硬い下塗りを使ったケース

古い弾性塗膜が残っている壁に、伸びない硬い下塗りを塗ると、下地の動きに追従できずに再びひび割れます。弾力性のある下塗りを使い、上塗りとの柔らかさをそろえて対策することが重要です。

湿った壁に塗って膨れたケース

雨上がりなどで壁の中に水分が残っている状態で厚く塗ると、乾燥の途中で水蒸気が逃げられず、塗膜が膨れてきます。施工前に含水率を測り、乾燥を確認してからの塗装が重要です。

品質を守るための検査

国土交通省の「公共建築改修工事標準仕様書」では、塗装後にJIS規格の試験で密着を確認し、結果を記録することが推奨されています。

品質を数字で証明できる唯一の方法として、主に次の2種類の検査が行われます。

クロスカット試験(JIS K 5600-5-6)

もっとも一般的な密着テストです。

塗膜に細かい格子状の切り込みを入れ、テープを貼ってはがし、どの程度塗膜が取れるかを確認します。

結果は「0級(はがれなし)」〜「5級(完全にはがれ)」で評価。

0〜1級なら良好、3級以上は下地処理や乾燥不足の可能性があります。

手軽にできるため、一般住宅の塗装現場でも活用されています。

検査後は写真を撮り、報告書に添付しておくと安心です

プルオフ試験(JIS K 5600-5-7)

塗膜に金属片(ドリー)を貼り付け、機械で垂直方向に引っ張って剥離強度を測定します。

1.0N/mm²以上なら良好とされ、厚膜仕上げや弾性塗料の確認に最適です。

また、はがれた位置を観察することで、原因が「施工」か「材料」かを判断できます。

品質維持のために行う基本確認

塗装の品質を長期的に維持するには、施工直後の仕上がりだけでなく「記録」「点検」「整合性」をそろえることが欠かせません。とくに密着試験の数値や写真を残し、定期的な点検と材料の整合確認を組み合わせることで、再発トラブルを防ぎ、信頼性の高い施工記録が構築できます。

施工結果を数字と写真”で残す重要性

品質を証明するには、口頭の報告ではなく、試験結果をデータと写真で残すことが基本です。

クロスカット試験やプルオフ試験など、JIS規格に基づく測定結果を施工報告書に添付すれば、技術的根拠として後々まで活用できます。万一、剥離や膨れなどの不具合が発生した場合でも、数値と画像の記録があれば、原因分析や保証対応が明確になります。

こうした客観的な証拠の積み重ねが「見える品質管理」として顧客の信頼を高める要素にもなるのです。

定期点検と材料整合で長寿命化を図る

たとえ初期の試験結果が良好でも、塗膜は紫外線や熱で少しずつ劣化します。

そのため、3〜5年ごとの定期点検を実施し、光沢・密着・ひび割れの有無を確認することが重要です。

また、再塗装や部分補修を行う際は「下地→下塗り→上塗り」の整合性を必ずチェックします。使用材料がメーカー仕様書・JIS・国交省標準仕様書に適合しているかを確認することで、層間剥離や膨れなどの再発リスクを防げるのです。

これらのプロセスを継続的に行うことが、耐久性と再現性を両立する品質管理の基本となります。

フィーラーで失敗しない外壁塗装をするなら石井建装へ|下地に合った“正しい使い方”で長持ち塗膜を実現

外壁塗装で「フィーラー」は欠かせない材料ですが、使い方を誤ると数年で塗膜がはがれてしまう原因になります。フィーラーは壁の細かな凹凸を整える“化粧下地”であり、下地を固める材料ではありません。

白亜化(チョーキング)が進んだ面や湿った壁、弾性塗膜の上にそのまま塗るのはNGです。正しくは、高圧洗浄などで粉を落とし、浸透シーラーで下地を固めてから薄く均一に塗るのが基本です。また、壁の含水率を測って「10%以下」であることを確認してから塗装することも大切です。

石井建装では、施工前に白亜化や含水率、旧塗膜の種類を専門の機器で測定し、写真付きで説明しています。さらに、使用するシーラー・フィーラー・上塗りの組み合わせを現場ごとに仕様書化し、JIS規格に基づいた密着試験で仕上がりを確認します。

どんな外壁にどの下塗りを使えばよいか迷っている方や、過去の塗装で不具合があった方は、ぜひ石井建装までご相談ください。お問い合わせフォーム、メール、電話、ショールーム来店のいずれでも受け付けています。専門診断と確実な施工で、長く安心できる外壁をお約束します。

コメント