取手市|冬季の塗装トラブル回避。乾燥時間と硬化不良の見分け方

取手市で冬に外壁塗装を検討している方もいるでしょう。多くの方にとって気になるのは「乾燥時間は大丈夫なのか?」「冬に塗って品質は落ちないのか」という疑問です。

冬は気温が低く湿度変動も多くなる季節と言えます。朝夕の露が長く残るため、塗料が本来の乾燥スピードを発揮しにくい季節です。気温5℃前後では塗膜の乾燥が通常の倍近くに延び、湿度が上昇する時間帯には硬化不良や白化(白濁)が起こりやすくなります。

取手市では、冬の放射冷却で朝の気温が下がりやすい傾向にあります。日中の気温差もある地域ですから、職人もその点を踏まえて慎重に施工しなければなりません。

そこで今回のお役立ちコラムでは、白化をはじめ、冬季に発生しやすいトラブルの原因や、塗料種類別の乾燥時間、適切なインターバル管理をお話しします。

冬の取手市で起こりやすい塗装トラブルとその背景

冬は温度・湿度・露の影響で乾燥が遅れるリスクも高まります。塗膜が不安定になりやすい時期ですから、施工時には職人に慎重さが求められるものです。取手市の冬特有の気象条件を踏まえながら、どのようなトラブルが生じやすいのか整理してお話しします。

乾燥遅延と温湿度変化による不具合

冬は気温が低く、塗膜内部での硬化反応が進みにくい傾向にあります。乾燥が通常の2倍以上かかるため、湿度上昇や日当たりの差によって、白化や艶ムラのリスクが高まるのです。たとえば以下のような不具合が発生しやすくなります。

- 表面の艶が均一でない

- 指で押すと跡が残る(硬化不良)

- モヤ状の反射や白い斑点(白化)

乾燥の遅延は冬季施工の中心的なトラブルなのです。

朝露・夜露が長時間残ることによるリスク

取手市では冬の放射冷却が強く、明け方は外壁表面温度が露点近くまで下がりやすい傾向があります。露が残ったまま塗装すると、塗膜内に水分が滞留し白化・吸い込みムラ・剥離の原因となるのです。

- リング状のシミ(結露跡)

- 表面のかすかな霧状の曇り

施工写真撮影の際にこのような現象が見受けられたら、注意が求められます。

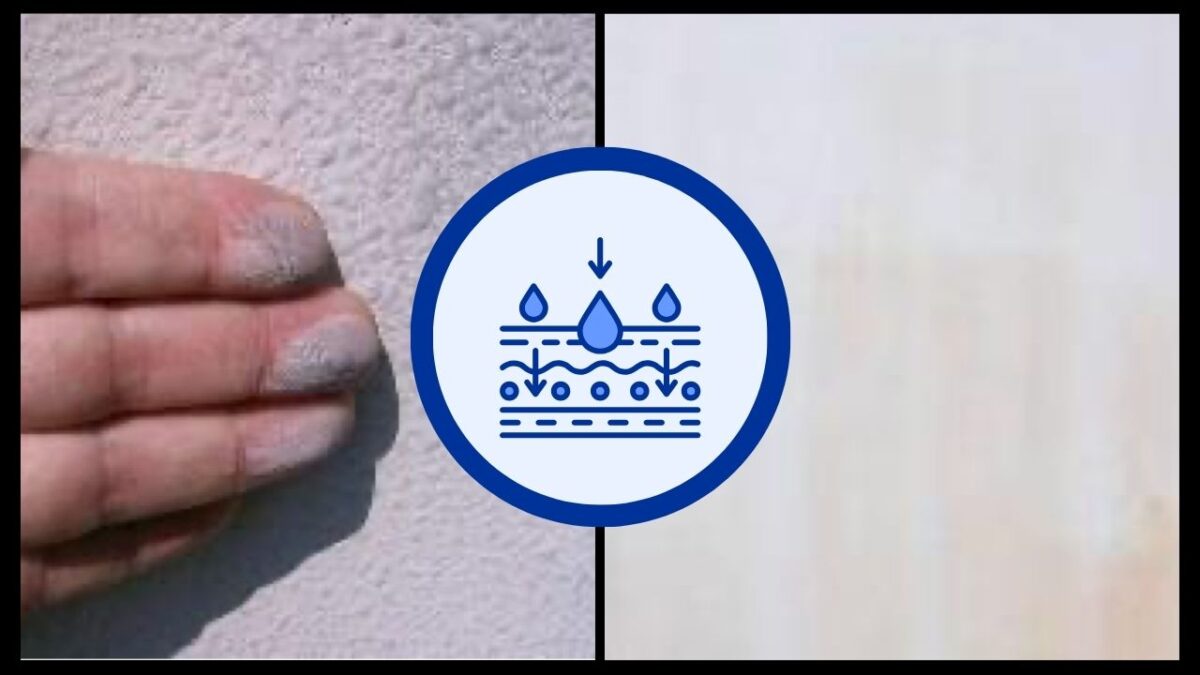

冬季に多発する塗膜不良と写真での見分け方

冬季塗装では、乾燥不良がさまざまな症状として現れます。白化だけでなく、硬化不良・艶ムラ・ピンホール・剥離なども写真で判断が可能です。ここでは主要な症状をお話しします。

白化(白濁)

白化現象は、塗膜内部に水分が閉じ込められた状態です。冬季の乾燥不良で最も多い症状と言えます。露点接近や湿度変化で起きやすく、一般の方でも見た目で判断しやすい不具合です。

密着力が低下するために、再下塗りが求められます。白化が現れたら、工程の続行はむずかしくなるのです。そのまま作業を進めても、施工後の剥離につながります。再乾燥から研磨、再下塗りをしなければなりません。写真撮影をした場合、以下のような現象が現れます。

- 白っぽい曇りが広がる

- 光を当てるとモヤ状の反射

- 部分的に白い筋や斑点

以下、白化以外の硬化不良の代表例と、チェックポイントについてお話ししていきます。

硬化不良(べたつき・指跡)

硬化不良は内部硬化の遅れで発生しやすい不具合で、冬の気温低下時に多く見られます。そのまま次の工程に進めることはできません。十分なインターバルが求められます。写真撮影をした際、以下のような現象が出たら要注意です。

- 光の反射ムラ

- 指跡が残る

- 質感がしっとりしている

艶ムラ(戻り粘度・乾燥ムラ)

冬季は塗料の揮発が遅く、粘度も下がりにくいため艶が揃いません。写真で見ると濃淡の差と光の反射で明確に確認できます。

温度不足が主な原因であり、午後の施工が影響する現象です。艶ムラが出ると再塗装で調整します。写真で見た場合、以下のような特徴が見られます。

- 艶の差がはっきり見える

- ローラー跡の線状ムラ

- 日影部分だけ沈んだ質感

気泡・ピンホール

乾燥途中で表面だけ先に固まる現象です。内部水分が抜けきれず、破裂した跡がピンホールとなって現れます。冬季に多い乾燥不良の典型例です。

内部に水分が閉じ込められた状態で、耐久性の低下が危惧されます。気泡やピンホールが出現した場合、研磨や再塗装が必要です。写真で見たとき、以下のような現象が出ます。

- 小さな穴が連続

- 表面にぷつぷつした凹凸

- 光を当てると影が浮く

剥離・浮き

剥離は乾燥不良・白化・硬化不足が重なって起こる現象です。冬季は露の影響で多発し、写真で見ると「浮き」が確認できます。

下地の密着不良で発生し、表層の補修はNGです。下処理から再施工が求められます。写真で見ると以下のような状態が確認できます。

- 端部がめくれている

- 薄皮のような剥がれ

- 膨れが出る

ローラーマーク

冬季は塗料が伸びにくく、独特の模様や筋状の跡が残ります。仕上がりを見ると、ローラー跡による模様が現れるのです。塗膜の厚みも均一ではありません。原因は職人技量や塗り重ね不足や希釈ミスなどがあり、冬はとくに出やすい傾向です。

- ローラーの筋が残る

- 縞模様の仕上がり

- 均一でない塗膜厚

吸い込みムラ

下地が乾ききっていない場合に発生する傾向です。朝露の影響を受けた面で多数見られます。下塗り不足も原因です。下地に含水があると発生する現象で、下塗り追加が求められます。写真で見ると以下のような現象が見られます。

- 面ごとに色の濃淡

- パサついた質感

- 一部だけ沈んだ色

結露跡(露点接近)

夜間や夕方の急速な温度低下で、塗膜表面に結露が発生した際、そのまま固まると跡になります。冬季での施工で最も注意すべき気象由来の不具合です。

露点管理不足で発生し、再乾燥後、再施工が求められます。写真で確認した際、以下のような現象が見られます。

- 輪郭のあるシミ

- 霧状の曇り

- 柔らかな白斑

参照:国総研「仕上塗材の早期劣化」

参照:建築研究所「建築研究資料1455.防水」

参照:建築研究所「建築研究資料1452.外装塗り仕上げ」

冬季の塗料乾燥管理と日割り工程・不具合判断

冬季は気温低下と湿度変動により、乾燥が大幅に遅れます。そのため塗料ごとのインターバル管理と工程調整が欠かせません。ここでは冬に必要な乾燥時間の考え方と、工程編成・不具合対応を整理してお話しします。

塗料種類別「冬の乾燥時間」とインターバル管理

冬は水性塗料で4〜8時間、弱溶剤系で3〜6時間、2液型で6〜12時間が乾燥の目安です。通常期より1.5倍程度インターバルが求められます。

気温が10℃を下回ると乾燥が大きく遅れて、白化・艶ムラ・硬化不良の原因となるからです。施工は日中の気温が上がる時間帯に限定し、露の影響を受けた面では必ず乾燥確認を行います。

冬季の日割り工程と不具合発生時の判断

- 冬は1日目洗浄

- 2日目乾燥

- 3日目下塗り

- 4日目中塗り

- 5日目上塗り

これは代表的な事例です。乾燥日を挟んだ工程が基本となります。白化は再乾燥と再下塗りが必要です。異常が確認できた場合、無理に工程を進めず、必ず中断して対処することが品質確保につながります。

FAQ|冬季の塗装トラブル回避についてよくある質問

取手市で冬に外壁塗装をご検討中の施主様からは「どこまで寒くても塗って大丈夫なのか」「白化や艶ムラが出た場合はやり直しになるのか」「写真だけで不具合を見分けられるのか」といったご質問を多くいただきます。ここでは、冬季特有の乾燥遅延・硬化不良・白化トラブルを前提に、判断の目安と業者選びのチェックポイントをQ&A形式で整理しました。

Q.冬に塗装しても、きちんと乾けば寿命は他の季節と変わりませんか?

A.適切な温度・湿度・乾燥時間を確保して施工されていれば、冬季だからといって塗膜寿命が短くなることは基本的にありません。問題になるのは「表面だけ乾いたように見えるが内部硬化が追いついていない」「朝露や結露の上から塗っている」といった条件違反の施工です。取手市のように朝晩の冷え込みが強い地域では、インターバルを長めに取り、1日あたりの工程数を絞ることが重要です。

Q.白化(白濁)が出た場合、そのまま上から塗り重ねても大丈夫でしょうか?

A.白化は塗膜内部に水分が残っているサインであり、そのまま上から塗り重ねることは避けるべきです。内部の密着力が落ちているため、仕上げ後しばらくしてからの剥離や膨れにつながります。基本的には、再乾燥→研磨(サンディング)→再下塗りという手順でやり直す必要があります。写真で白いモヤや斑点が確認できる場合は、工程のやり直しを前提に業者と協議すべき状態です。

Q.冬の硬化不良は、現場でどのようにチェックすればよいのでしょうか?

A.最も簡便な方法は「指触検査」です。規定乾燥時間経過後に軽く押してみて、指跡が残る・べたつきがある場合は内部硬化が不足しています。また、斜めからライトを当てたときの艶ムラや、テカリ方の差も重要な手掛かりです。冬季は特に「規定時間+余裕」を見てインターバルを設定し、職人側が記録を残しながら判断しているかどうかが、施工品質を測るポイントになります。

Q.施工写真だけで、トラブルの有無をある程度判断することは可能ですか?

A.現地確認が理想ですが、写真でもある程度の判断は可能です。具体的には「モヤ状の白濁」「リング状のシミ」「明らかな艶ムラ」「ピンホールの連続」「端部の浮き・めくれ」「ローラーマークの縞模様」「面ごとの濃淡差」などは、画質が確保されていれば写真でも読み取れます。ただし、軽微な硬化不良や下地の吸い込み状態など、写真では分からない要素もあるため、あくまで“一次チェック”と捉える必要があります。

Q.冬に取手市で塗装を依頼する際、施主として最低限確認しておくべき点は何ですか?

A.「冬季の乾燥時間・インターバルをどう設定しているか」「気温・湿度・露点の測定を現場で行うか」「白化や硬化不良が出た場合のやり直し基準を事前に説明できるか」の3点は必ず確認したいところです。工程表が夏場と同じ日割りになっている、1日で複数工程を詰め込む前提になっている場合は要注意です。冬季仕様の工程管理が具体的に示されているかどうかが、安心して任せられるかの重要な判断材料になります。

石井建装がご案内する冬季塗装の安全ラインとご相談窓口

冬の取手市での外壁塗装は「乾燥時間」と「硬化不良の見極め」が品質を左右します。気温5℃前後・朝夕の露・日中の日射差が重なる条件では、塗膜内部の硬化が遅れやすく、白化・艶ムラ・ピンホール・剥離といったトラブルにつながりかねません。

だからこそ、石井建装では冬季施工において、塗料メーカーが定める最低条件を守るだけでなく、取手市の気象傾向を踏まえた「余裕を持ったインターバル」と「1日あたりの工程数の制御」を徹底しています。乾燥不足が疑われる場合には、安易に次工程へ進まず、再乾燥・研磨・再塗装といった是正措置を行うことを前提に品質管理を行っています。

冬に塗るべきか、春まで待つべきか、今の劣化状態ならどのタイミングが適切かは、建物ごとに異なります。取手市で冬季の塗装をご検討中の方は、まずは石井建装までお問い合わせフォームからのお問い合わせ、メール、電話でのご相談、あるいはショールームへの来店を通じて、現在の外壁写真やお悩みをお聞かせください。

石井建装が、冬季でも安心して任せられる日割り工程と乾燥管理の考え方を具体的にご説明し「この条件なら塗っても大丈夫」という判断基準を、施主様と共有しながらご提案いたします。

コメント